少子高齢化が進む日本では人材不足が深刻化し、雇用対策が欠かせないカギとなっています。

高齢者雇用安定法は、高齢者が活躍できる環境を整えることを目的とした法律で、労働力不足を打開するために欠かせないものです。

高齢者雇用安定法は、時代の変化とともに、改正が繰り返されています。

今回は、高年齢者雇用安定法についての基本情報や改正の背景、今後の企業の対応方法について解説しています。

2025年4月の改定ポイントや、活用可能な助成金も紹介します。記事内容を参考に、高年齢者雇用安定法の改正に備えましょう。

高年齢者雇用安定法とは?

高年齢者雇用安定法とは、ひとことで言うと高齢者の労働機会の確保や環境整備を目的に制定された法律のことです。

まずは、高年齢者雇用安定法の基本情報をチェックしましょう。

高年齢者雇用安定法の基本とは

高年齢者雇用安定法はもともと、1971年制定の「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」が始まりです。

1986年には「高年齢者雇用安定法」と名前を変え、時代の変化とともに、定期的に改正が行われています。

これまでの改正の経緯(2012年・2021年)

高年齢者雇用安定法はこれまで2012年と2021年に改正されています。以下に概要をまとめました。

【2012年の改正のポイント】

老齢厚生年金の受給開始年齢が65歳へ引き上げられることに伴い、年金受給まで働ける環境を整えるため、以下の内容が改正されました。

- 60歳未満の定年禁止…「就業規則・労働協約・労働契約」のいずれかに定められた定年を60歳以上に設定することを義務化。

- 65歳までの雇用確保措置…定年を設定している企業は「65歳までの定年引き上げ」「65歳までの継続雇用制度導入」「定年制の廃止」のいずれかの実施を義務化。定年後も勤務を希望する社員は全員、継続雇用の対象となる。

- 中高年齢者離職の際の措置…45歳以上65歳未満の労働者を離職させる場合は、「求職活動支援書の交付・再就職援助措置・多数離職届の提出」といった措置の必要がある。

【2021年の改正のポイント】

少子高齢化による労働人口の減少を打破するための施策として、2021年4月に、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。

従来の65歳までの雇用確保に付け加える形で、70歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられました。

- 高年齢者就業確保措置…2012年の雇用確保措置が65歳まで引き上げられたのに対し、2021年にはさらに70歳までに引き上げられた。

- 創業支援等措置…高齢になった元社員が、フリーランスや自営業者という立場で業務委託契約を結び、働ける環境を用意する措置や、事業主が実施する社会貢献事業に従事できる措置。

- 70歳までの就業確保措置(努力義務)…70歳までの就業確保が努力義務になる。2025年4月1日より、事業者は65歳までの希望社員を全員雇用する義務が発生する。

なぜ法改正が繰り返されるのか?背景と目的

日本では少子高齢化が深刻化し、労働人口の確保が容易ではない状況にあります。そこで着目されるのが勤労意欲のある高齢者の存在です。

高年齢者雇用安定法の改正が繰り返されている背景には、高齢者の雇用を促進して経済の活性化を図るという目的があるのです。

内閣府の令和6年版高齢者白書によると、2012年の法改正以降、65〜69歳、70〜74歳の労働人口比率が上昇傾向にあることからも、65歳を超えても労働に対する意欲がある高齢者が活躍していることがわかっています。

このような状況を加味し、2025年にも法改正が行われます。

2025年の改正ポイント:何が変わるのか?

高年齢者雇用安定法は、2025年4月1日にも改正されます。改正のポイントは以下の2つです。

- 65歳までの雇用確保義務(継続雇用制度)の完全施行

- 高年齢雇用継続給付の縮小

65歳までの雇用確保義務が完全施行される理由

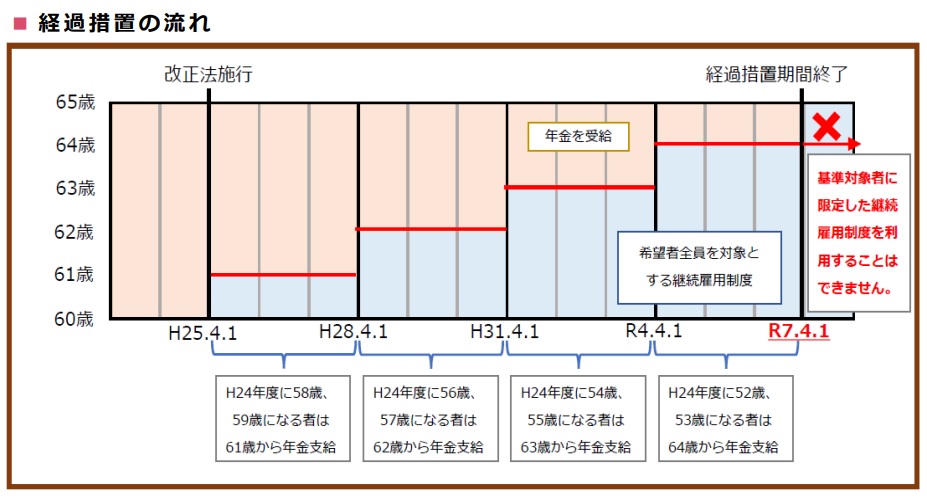

高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年を定めている企業に対して、希望者全員に対し65歳までの雇用を確保する措置(1:定年の引上げ、2:継続雇用制度の導入、3:定年制の廃止)のいずれかを講じることが義務付けられています。このうち「継続雇用制度」については、現行制度では経過措置として、労使協定により対象者を限定することが認められていました。

画像引用:厚生労働省

しかし、この経過措置は2025年3月31日をもって終了するため、2025年4月1日以降は、希望するすべての高年齢者に対して継続雇用制度を適用しなければならなくなります。

高年齢雇用継続給付の縮小とその影響

高年齢雇用継続給付は、年金支給までの収入を賄うことを目的に、賃金が60歳に到達する以前の75%未満に減少した場合に給付金を支給するという制度です。

現状は、支給対象月の賃金の15%まで支給していますが、65歳以上の就業支援の環境が整いつつあることから、2025年4月からは最大10%までの支給率に引き下げられます。

このことで、改正前後で給付額が3割以上減るケースも考えられます。

例えば60歳になった時点の賃金が300,000円、60歳以降の賃金が180,000円だった場合の低下率は60%で、現状の制度下で適用される支給率は15%です。つまり給付金は180,000円×15%で27,000円です。

一方、2025年4月以降の法改正後に60歳を迎えるとすると、給付率は10%に引き下がるため、給付金は180,000円×10%で18,000円です。法改正前後で支給額が9,000円減り、約33%マイナスという結果になります。

従業員の日々の暮らしにとって大きな影響があるため、改正後の支給率が対象となる従業員に対しては、事前説明が必要です。

定年延長ではない?継続雇用制度の本質

2025年の継続雇用制度の改定内容は、定年延長の義務化ではありません。

2025年3月31日までは、労使協定を結んだ従業員限定で雇用機会を確保することを定めていましたが、4月以降は、希望者全員に雇用機会を提供することが必須になります。

ただし、継続雇用制度の適用はあくまでの継続雇用を希望する従業員のみに生じるもので、60〜65歳までのすべての従業員を継続雇用しなければならないと言うことではない点に注意しましょう。

また、雇用継続における雇用形態や賃金など、労働条件についても柔軟な対応が求められます。

高年齢者雇用安定法が企業に与える影響とは

続いては、高年齢者雇用安定法が企業に与える影響を解説します。

労働力不足解消への期待と現場の課題

高年齢者雇用安定法が社会に浸透することで、シニア層の有効な人材活用が進み、労働力不足の解消に役立ちます。シニア世代の人材は、知識や経験、スキルが豊富であり、即戦力としても活躍が期待できます。

しかし、シニア層の人材活用には、労務管理や組織の成長抑制などの課題が伴うことも念頭におく必要があります。

現在、日本では多くの企業が人材不足に悩まされています。とくに人材リソースが豊富な大企業と違い、人材不足が経営に直接影響を与えかねない中小企業では、より深刻な問題となっています。 そんな中、即戦力となる人材を採用したいと考える企業も多い[…]

高年齢社員との共存がもたらす企業のメリットとデメリット

高年齢社員との共存は、人手不足の解消のみならず、さまざまなメリットをもたらします。

例えば、熟練したスキルを持つシニア人材が若手社員の指導を担当することで、人材育成にかかるコストカットや、課題解決能力・技術力の取得など、効率的な人材開発につながるでしょう。

一方で、健康状態や勤務成績などに課題がある希望者にも働く機会を与えなければならないため、業務効率が下がるケースがあることも念頭に入れておかなければなりません。

また、若手社員の活躍の場が減る可能性があることもデメリットといえます。

助成金や支援策でどう活用できるのか

シニア層の雇用環境整備を進める際には、政府からの助成金や支援策を活用できます。

具体的には「65歳超雇用推進助成金」「高年齢労働者処遇改善促進助成金」などが用意されており、いずれも企業の経済的な負担の軽減し、高年齢者の雇用推進を促します。

法改正に伴い企業が取るべき対応策

ここからは、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、企業が取るべき対応策を解説します。

雇用契約や就業規則をどう見直す?

継続雇用制度の導入が加わったことで、雇用契約の見直しが求められます。労働条件を変更した場合には、雇用契約書、労働条件通知書の新たな作成が必要です。

また、継続雇用制度を導入する場合は、就業規則の修正も欠かせません。シニア層の働く環境を整えるための短時間勤務やフレックスタイム導入など、体力面を考慮した見直しも重要です。

賃金制度の再設計と人件費の最適化

継続雇用における賃金制度の再設計と人件費の最適化も検討しましょう。賃金を設定する際には年齢的な要素に目がいきがちですが、重要なのは職務内容や能力です。

シニア層の労働者がモチベーションを保ちながら働ける環境を用意しましょう。

高年齢社員が働きやすい環境づくり

高年齢社員が働きやすい職場をつくるには、柔軟な働き方や健康管理に関する支援が肝要です。

業務上の事故防止のためにも、無理のない職務や健康管理体制を整え、高年齢社員が安心して働ける環境をつくることが大切になるため、高年齢社員と一緒に働く社員とがうまく折り合いをつけて働けるような配慮も心がけましょう。

近年では、「メンタルヘルス」という言葉を耳にする機会も増えました。厚生労働省によると、メンタルヘルス不調者が休職・退職している事業所は年々上昇傾向にあるという調査結果もあります。 従業員の心の健康を守り、定職率を上げるためには、企業の[…]

再就職支援や研修制度の重要性

雇用継続後は、高年齢社員が新たなスキルを習得したり、他業種へ再就職したりするのを支援する施策も必要です。

新たな仕事内容に従事する場合は業務研修の機会を設け、高年齢社員が充分に能力を発揮できるようサポート体制を充実させましょう。

スムーズにストレスなく業務を開始できるようにすることで、高年齢社員がやる気を持って働いてくれるでしょう。

高齢者が活躍している企業の中には、58歳の時点でキャリア研修を実施し、定年延長に関する制度理解やキャリアプランニングの再検討といった機会を提供しているという事例も見受けられます。

知っておきたい助成金と支援制度

最後に、知っておきたい助成金と支援制度を紹介します。

65歳超雇用推進助成金の活用法

65歳超雇用推進助成金は、定年の引き上げや高年齢者が働きやすい環境づくりを進めている企業が、一定の要件を満たすことで国から助成金を受け取れる制度です。

65歳超雇用推進助成金には、3つのコースがあります。以下に概要をまとめました。

| コース | 対象と主な支給要件 | 助成額 |

| 65歳超継続雇用促進コース | ・65歳以上への定年引き上げなどの取り組みを実施した事業主が対象

【労働協約、就業規則の実施】 ・65歳以上への定年年齢の引き上げや定年の廃止 ・66歳以上の継続雇用の導入 など 【高齢者雇用管理】 ・教育訓練の実施 ・健康管理や安全衛生への配慮 ・賃金形態の見直しや勤務時間の柔軟化 など |

10~160万円

※取り組み内容により異なる |

| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | ・雇用管理制度の整備に関する措置を実施した事業主が対象

・雇用管理整備計画を作成し、高齢・障害・求職者雇用支援機構から認定を受けている ・雇用管理整備措置の実施と実施状況を記録 ・支給対象被保険者が1人以上 など |

支給対象経費×60%で計算

※中小企業事業主以外は45% |

| 高年齢者無期雇用転換コース | ・50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用転換計画に則り雇用する事業主

・無期雇用転換計画作成し高齢・障害・求職者雇用支援機構から認定を受けている ・無期雇用転換計画を実施している |

対象の労働者1人あたり30万円

※中小企業事業主以外は23万円 |

65歳超雇用推進助成金の申請には、申請書類の記入、審査、結果の通知を経て助成金が振り込まれます。申請方法や要件が煩雑なため、早めの準備が必要です。

高年齢労働者処遇改善促進助成金とは

高年齢労働者処遇改善促進助成金は、60~64歳の高年齢労働者の処遇を改善することで受け取れる助成金です。

高年齢者の賃金規定を増額改定した事業主が対象になります。

| 主な支給要件 | ・就業形態に則り賃金規定を改定し、対象労働者全員の60歳時点と比較した賃金が75%以上であること

・高年齢雇用継続基本給付金の受給額が改定前の金額より減少していること ・改定後の賃金規定等を継続運用していること など |

| 支給額 | 賃金規定等改定前後の差額に3分の2を掛けた金額

※中小企業以外は2分の1 |

その他の支援制度や給付金の紹介

上記以外にも、高齢者雇用に関する助成金として「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」や「労働条件等関係助成金」が挙げられます。

特定求職者雇用開発助成金では、60歳以上の高年齢者を採用した際に、中小企業で最大60万円、それ以外では最大50万円が受給されます。継続雇用の場合は、パート・アルバイトに関しても適用可能です。

労働条件等関係助成金は、職場環境の改善や生産性アップを促進する中小企業を対象に給付される助成金このことをさします。最低賃金の引き上げや、労働時間の改善などの観点から労働条件の改善をはかることで、助成金を受け取れます。

ただし、これらの申請には時間と手間を要します。申請準備は早めに着手し、必要に応じて専門家に相談するのも一つの手です。

まとめ

高齢者雇用安定法の基本情報や、2025年4月から改定される内容、企業が対応すべきポイントなどを紹介してきました。

シニア労働者の雇用は、労働力の確保や若手社員の育成以外にも、助成金を受け取れるといったメリットもあります。

今回の記事を参考に、高年齢社員の労働環境の改善に役立ててみてはいかがでしょうか?

少子高齢化の影響から若い世代の人材確保が難しくなり、人手不足で悩む企業の方も多いのではないでしょうか。そんな悩みを解決へと導いてくれる「シニア採用」は、多くの企業から関心を集めています。 今回は「シニア層を採用する上でのメリットや、実[…]